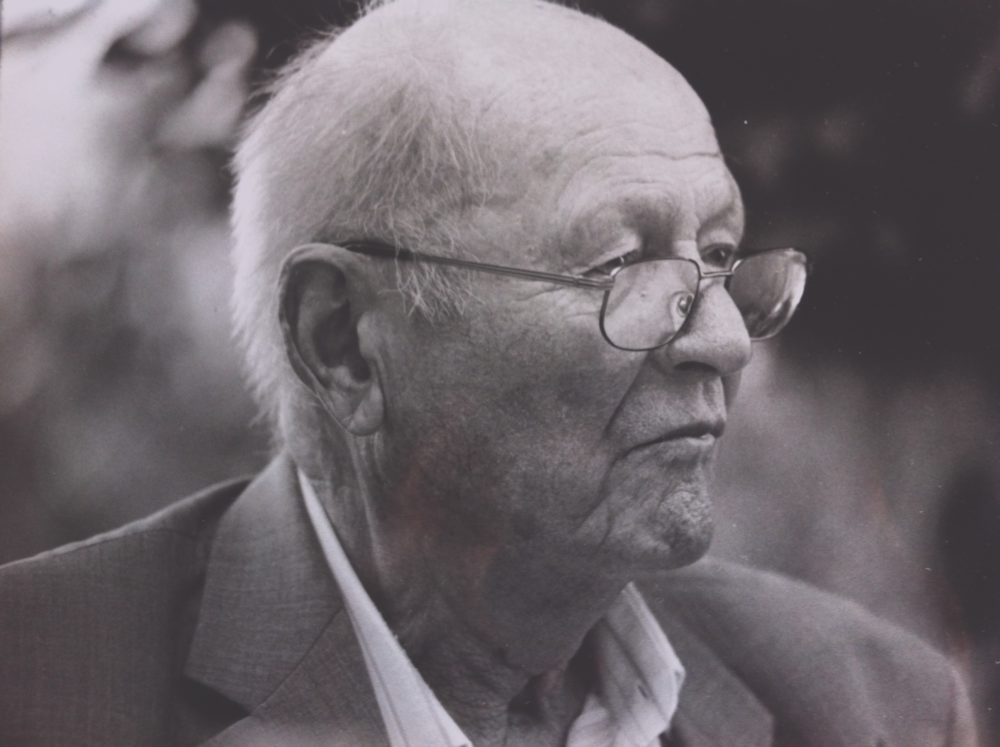

J’ai 95 ans

Je me réveille chaque matin à une heure plus ou moins régulière. Souvent tôt, très tôt.

Bien souvent, j’aperçois encore la nuit noire à travers mes volets clos. C’est une des raisons pour laquelle j’apprécie mieux le printemps. Le soleil est moins feignant. Et je n’ai jamais aimé les feignants. Même si aujourd’hui, force est de constater qu’on m’a obligé à le devenir. Coincé dans un corps de vieillard, comment pourrait-il en être autrement ? J’ai lutté de longues années avant que le désespoir, ou la sagesse diront certains, ne me rattrape et me fasse céder, à défaut d’accepter.

Chaque matin, je le sais, les heures vont s’étirer. Il ne se passera rien de particulier aujourd’hui encore. Et dans une quinzaine d’heures, épuisé par une journée qui aura consisté à ne rien faire, je retournerai dans ce lit. Je me mettrai en chien de fusil, je peinerai à m’endormir et céderai une fois encore. Ainsi va ma vie.

Pour l’heure, il est temps de me lever. Désormais, mettre le premier pied par terre est une épreuve. Ainsi, vais-je passer les dix premières minutes de ma journée : à tenter de m’extirper du lit et tenir debout. À jongler entre douleur et exaspération de me voir si diminué. À perdre immédiatement tout espoir qu’aujourd’hui sera différent.

Je tâche de chasser ces pensées : mieux vaut éviter de constater ma déchéance de si bon matin. Je préfère alors me dire que la vie n’est pas si mal faite : si en vieillissant, les petites choses de la vie prennent de plus en plus de temps, c’est pour que les journées nous apparaissent moins longues.

Sur ces bonnes paroles, je me rends à la cuisine pour boire mon café. Il y a bien longtemps que j’ai renoncé au rituel des filtres et du grain moulu. J’ai la flemme désormais. Je préfère faire bouillir de l’eau dans ma vieille casserole en inox, jeter quelques cuillères de Nescafé dans mon bol et noyer quelques sucres dans ma mixture douteuse. Parfois, je m’autorise quelques biscottes. Du temps où mon épouse était à mes côtés, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Je la voyais saisir sa boîte de pilules et ingurgiter des dizaines de cachets avant même d’avoir avalé la moindre goutte de son petit noir. Je ne sais même plus pourquoi elle en prenait autant. Un médicament réparait quelque chose mais en détraquait une autre. Alors, il fallait en prendre un deuxième qui avait le même effet pervers. D’où la prise du troisième. Ainsi de suite. Moi j’ai de la chance. Un cachet pour la prostate. Un placebo anti-douleur pour me faire croire que mon genou me fera moins souffrir. Et terminé.

Je regarde l’heure. Il est encore tôt. Le temps ne représente plus grand chose à présent. Il était pourtant une obsession « avant », il y a bien longtemps, quand je travaillais, quand j’étais proviseur. J’étais réglé comme une horloge. Je vivais au rythme de la cloche qui sonne, des heures de cours qui passent et des bruits dans les couloirs du lycée. Pour moi, l’heure c’était l’heure. Un repas de famille lors duquel certains de mes convives arrivaient avec dix minutes de retard avait le don de me mettre hors de moi. Leur retard leur valait non seulement de vives remarques mais aussi de me retrouver attabler avec le reste des ponctuels pour mieux signifier l’impolitesse. Je n’aimais donc ni les feignants ni les retardataires. Aujourd’hui, tout cela glisse sur moi comme sur les plumes d’un canard. Dernièrement, ma petite fille m’a invité à déjeuner avec le reste de la famille. Les derniers sont arrivés avec plus d’une heure de retard. Et je n’ai pipé mot. Je l’ai à peine remarqué, du reste ! Le temps change définitivement les gens, et je n’aurai pas fait exception.

Avant, j’étais droit comme un I. Toujours impeccable. Le pantalon à pli, la chemise blanche, le col amidonné. Aujourd’hui, je suis vouté à l’intérieur comme à l’extérieur. Mon pantalon baille. Je porte des chemises bleu ciel et un pull par dessus. D’abord parce que je suis devenu frileux. Ensuite parce que le repassage ne fait pas partie de mes hobbies et que mon épouse n’est plus là pour s’emparer de la tâche. Alors je dissimule, je masque. Camoufler, intérioriser, je sais faire. À la mort de ma fille alors qu’elle n’avait que 34 ans, j’ai mis en place ce précieux mécanisme de défense. J’ai gardé la tête haute. J’ai enfoui ma peine, ma rage, ma fureur, ma douleur. Jusqu’à ne plus rien sentir. Tout est ressorti 20 ans plus tard, sans crier gare. Alors, j’ai vomi mon mal de tout mon être. J’ai pris des cachets, vu des médecins. J’ai fait faire du souci à mon entourage. Je n’ai pas guéri. On ne guérit pas de ces choses là. Je me suis forcé. Je me suis repris. J’ai repris le chemin de la vie. Avec un énorme vide dans le ventre. Désormais, bien conscient de cet anormal creux qui me rongeait. Et j’ai appris à vivre avec.

Avant, j’étais un homme respectable, respecté, respectueux, qui n’avait pas besoin de lever la voix pour se faire entendre. Si les professeurs que je dirigeais et les jeunes que je suivais me voyaient aujourd’hui, reconnaitraient-ils ne serait-ce qu’un tout petit peu l’homme que j’étais jadis ? Reconnaitraient-ils ce regard foudroyant qui en disait suffisamment long pour dissuader les élèves de commettre grosse ânerie ou petits délit ? Que verraient-ils à présent ? Et moi, que verrais-je dans leur regard? De la gêne ? De la surprise ? De la peine ? Cette même peine que je devine dans les yeux de ma petite-fille à chaque fois qu’elle vient me voir. Elle vient souvent, pas longtemps mais elle essaie de passer toutes les semaines. Elle ne prévient pas. Elle sait de toute façon qu’elle me trouvera assis dans la cuisine, un magazine ou un livre sur la table. Elle n’appelle pas non plus. Je n’entends plus grand chose et je crois qu’elle n’aime pas hausser la voix ou répéter trop de fois ce que je ne parviendrai pas à comprendre. Mais elle vient. Elle s’attache à arriver les mains pleines alors que j’ai l’impression que mon frigo regorge de victuailles qui se périmeront avant même que je les ai goutées. Parfois, elle vient avec des « bières de filles » comme elle dit, des bières à la framboise qui ne saoulent pas, ou trop peu. Et pour le coup, ça, ça me fait plaisir ! Elle vient aussi avec son fils de 3 ans, qui la fait marcher sur la tête et qui a un sacré caractère. Elle entre dans la cuisine, assied son petit, reste debout, me sert un verre, en sert un a son fils. Puis, elle nettoie mes lunettes. C’est un rituel qu’elle a depuis toujours. On discute. Enfin, elle brise les silences en me racontant fort tout ce qu’elle peut. Puis elle repart, avec son fils sous le bras et les boîtes Tupperwares vides qu’elle ramènera pleines à sa prochaine visite. Elle m’embrasse mille fois. Elle me dit de bien prendre soin de moi. De ne pas la raccompagner jusqu’à sa voiture car il fait trop chaud ou bien trop froid, ou trop nuit parfois. C’est là, souvent que je lis sa peine. Au moment de me quitter. C’est là que je lis toute sa tristesse. Je vois derrière son large sourire et la bonne figure qu’elle essaie de tenir que c’est difficile pour elle. Difficile de me voir ainsi. Difficile de me laisser seul. Difficile de s’imaginer qu’une fois partie, il n’y aura plus que mon poisson rouge pour me tenir compagnie. Jusqu’à ce que demain mon fils passe ou que l’aide ménagère vienne veiller sur moi quelques heures. Jusqu’à ce que le voisin trop bavard vienne aussi voir comment je vais en prenant prétexte de m’apporter mon courrier. Je ne suis pas seul. Je ne me sens pas seul. Les journées sont longues parce que je suis vieux, mais ça, rien ni personne ne pourra y remédier. J’ai 95 ans.

Papy, avec ce texte, j’ai pris la parole en ton nom. L’espace d’un instant, j’ai pris ton corps, j’ai pris ta vie. J’ai mêlé tes pensées aux miennes. Mes mots écrits comme s’ils sortaient de ta bouche ont provoqué des réactions, suscité des interrogations. Ce texte que tu ne liras certainement jamais, ne veut en aucun cas blesser ou offenser qui que ce soit. Ce texte, Papy, c’est seulement ma façon de te dire que même si tu es peu bavard, je sais, je crois savoir. Ce texte, Papy, c’est surtout ma façon maladroite de te dire que je t’aime. Ce texte ne se veut être rien d’autre qu’une preuve d’amour.

Sublime.

Une larme.

Tu m’as mis les larmes aux yeux, tu es aussi magnifique que je le pensais . Je t’aime

Je suis fan !